Il Ninfeo di Villa Giulia è uno dei posti più belli di Roma. Fra il Tevere e Villa Borghese, a due passi dalla Galleria d’Arte Moderna e dal Giardino Zoologico, fra i pini dei Parioli e piazza del Popolo, è l’artistica a sede del Museo Nazionale Etrusco, il cui padrone di casa è il prestante Apollo di Veio, il nume tutelare che presiede alla mondanissima cerimonia della consegna dello Strega, il prestigioso premio letterario nato nel salotto pariolino di Maria Bellonci nei primi anni del dopoguerra.

Nell’edizione LXXIX, dell’anno 2025, il vincitore è risultato Andrea Bajani, autore del romanzo L’anniversario, edito da Feltrinelli che con 194 voti si è imposto sugli altri cinque finalisti: Elisabetta Rasy (Perduto è questo mare), Nadia Terranova (Quello che so di te), Paolo Nori (Chiudo la porta e urlo) e Michele Ruol (Inventario di quel che resta quando la foresta brucia.)

Luglio è il mese dello Strega, ormai da molti anni, un appuntamento che un certo ambiente romano non può mancare. La stampa ne parla da giorni. L’indomani la notizia è strillata in prima pagina da un giornale della sera: “L’Apollo di Veio ha vinto il Premio Strega”.

Il lettore stenta a raccapezzarsi, e si chiede: ma lo Strega non è un premio letterario? E l’Apollo non è una statua etrusca conservata al museo? E’ davvero così e proprio al Museo Etrusco di Villa Giulia è avvenuto lo storico incontro. O, meglio, è successo il pasticcio sul quale il giornale della sera ha equivocato, incorrendo oltretutto in uno clamoroso anacronismo: la statua è di migliaia di anni fa mentre il premio letterario risale agli anni Quaranta del Novecento.

Come hanno fatto ad incontrarsi? Poi, il nostro amico etrusco, tutto preso fin dall’antichità a fare il bellimbusto con le ninfe, non ha mai scritto una riga, tanto meno un romanzo che potesse concorrere ad un premio letterario e vincerlo. Anzi, è accertato che il giovanottone di terracotta alto più di due metri venuto alla luce dagli scavi di Veio, non ha mai preso la penna in mano, se non altro perché ai suoi tempi le penne come le intendiamo noi non erano state ancora inventate.

Eppure era andata proprio come l’aveva sparata il giornale della sera: il Premio Strega quell’anno era andato all’Apollo di Veio. E qui occorre fare un passo indietro, anzi due, per risalire alle origini dei protagonisti dello storico incontro e venire a capo del mistero.

Mentre la Roma dei Cesari allargava sempre più la sua potenza economica e militare con l’obiettivo di espandersi in tutte le regioni mediterranee, nella sua irresistibile politica espansionistica, trovò un giorno sulla propria strada, a non più di venti chilometri dal Campidoglio, lungo la via Cassia, la strada aperta dal console Gaio Cassio Longino, un ostacolo che sembrava insormontabile: la città etrusca di Veio, ricca, potente, determinata a fare concorrenza alla grande rivale di cui intralciava i commerci.

Sarebbe successo altre volte nella storia: nazioni ben armate pretendono di sentirsi minacciate da vicini ritenuti inermi, e un brutto giorno sfondano le frontiere, ne invadono i territori, sterminano la popolazione e finiscono per inglobare nel proprio potere terre e popoli destinati a scomparire.

Alla città di Veio successe appunto che Roma dichiarasse guerra, l’invadesse e la distruggesse. Era la più importante città dell’Etruria meridionale, se ancora se ne parla oggi è per le scoperte archeologiche fatte nei secoli scorsi che ne hanno portato alla luce i resti di templi, ponti, acquedotti, strade, case. Da quegli scavi uscì appunto il nostro Apollo.

Da molti anni la statua, insieme con molti altri reperti che testimoniano la grandezza della città di Veio, è la principale attrazione per i visitatori del museo etrusco. Ma, attenzione, non è la sola: la popolarità, le raffiche di flashes e gli “ooh” di ammirazione di generazioni di turisti non sono tutti per lui.

Li deve dividere con quei due antipatici, marito e moglie si suppone, che da secoli se ne stanno comodamente sdraiati sul coperchio di un sarcofago, detto appunto degli sposi, da dove ammiccano sorridenti con i loro insulsi occhi a mandorla verso il mondo moderno che li circonda.

Le guide turistiche che erudiscono i visitatori curiosi di saperne quanto più possibile sui coniugi etruschi venuti da lontano spiegano che dalla posizione delle mani di entrambi si potrebbe dedurre che in origine tenessero in pugno un oggetto.

Escluso che si potesse trattare di un telefonino, perché all’epoca non era stato ancora inventato, si opina più concretamente che fossero dei bicchieri. Gli sposi del sarcofago stanno brindando, dal giorno della loro morte, a qualcosa che gli è sopravvissuto. Che cosa?

Un vino etrusco di cui peraltro non si hanno notizie, o addirittura un liquore, forse per fare onore all’Apollo per aver vinto il Premio Strega? E qui veniamo al secondo soggetto dello storico incontro.

Un liquore appunto che nasconde le sue origini nel Medioevo e che solo di recente è assurto alla notorietà per aver dato il nome al più ambito premio letterario d’Italia. Un titolo di merito? Forse. Resta il fatto che se c’è un liquore imbevibile è lo Strega: dolce come un giulebbe, alcolico come una grappa, giallo come una tisana della nonna.

Eppure, piace e non da oggi ma dalla fine della guerra, e non solo da noi ma anche negli Stati Uniti patria dei liquori secchi e dei cocktail sofisticati, dove ha aperto la strada ad altri liquori italiani dolci, come la sambuca o assurdamente colorati come il liquore Galliano, giallo limone.

E ha fatto scuola: non è il solo liquore che porti il nome di un premio letterario. Visto il successo che arrise a Guido Alberti, produttore dello Strega di Benevento, anche la famiglia trentina dei Nonino, produttrice di una grappa niente male, ha creato l’omonimo premio letterario oggi un po’ meno famoso dello Strega. E chissà quanti ne verranno ancora.

Una volta non era così. Come Charlie Chaplin non ha mai vinto un Premio Oscar e Alessandro Manzoni non si è mai visto assegnare un premio letterario, perché ai suoi tempi non usava, cosi oggi per chi scrive racconti o romanzi non ricevere un premio suona come un’umiliazione.

I premi letterari: croce e delizia di ogni scrittore degno di questo nome. Chi non ambisce vincerli o per lo meno parteciparvi, entrare nelle selezioni, condividere con pochi eletti la cinquina dei finalisti?

Quanto a vincerlo, è un’altra questione: devi essere molto bravo o molto introdotto, avere molti amici o un editore potente, e soprattutto aver scritto un romanzo che sia piaciuto agli occhiuti selezionatori, prima che ai lettori che lo compreranno in libreria richiamati dalla preziosa fascetta, “Vincitore del Premio Strega” o “Finalista”.

Ma questo verrà dopo, da sé: vincere un premio letterario è la migliore promozione alle vendite, in un Paese come l’Italia dove le statistiche denunciano che solo un’esigua percentuale di nostri connazionali compra un libro all’anno, solo poco di più ne compra due e dove le tirature sono le più basse al mondo.

Affolliamo, si, i saloni del libro e le sagre estive di argomento letterario, ma poi nella stragrande maggioranza, ci limitiamo a comprare a Natale, per regalarlo, il best seller del momento, per lo più di autore straniero.

Il Premio Strega fa storia a sé. Risale ai primi anni del dopoguerra, lo ha fondato Guido Alberti, proprietario dello stabilimento di Benevento dove fin dal 1860 si produceva un liquore con settanta erbe officinali adattissimo per aromatizzare i dolci fatti in casa. Mondanissimo, Benevento gli stava stretta, Guido Alberti cominciò a frequentare a Roma i locali alla moda.

E’ stato anche attore di cinema. E ovunque promuoveva il suo liquore giallo canarino. Dall’incontro con Maria Bellonci e il suo salotto letterario nacque il premio dal nome della bottiglia alta e stretta che a sua volta si chiama così in omaggio alla tradizione popolare che fa di Benevento la patria di non meglio identificate streghe medievali.

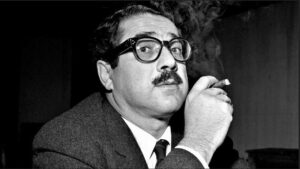

Era il 1947, l’Italia appena uscita dal travaglio della guerra si stava avviando verso una ripresa sociale ed economica alla quale non fu estranea una fioritura intellettuale. Il primo a vincere il premio Strega fu un autore pressocché sconosciuto, Ennio Flaiano, con il romanzo Tempo di uccidere, al quale è seguita negli anni una florida produzione letteraria.

Un titolo per tutti: la commedia Un marziano a Roma, del 1960, protagonista un marziano sceso con la sua astronave a Villa Borghese che diventa subito il beniamino della città, tutti lo vogliono conoscere perché è la novità dell’anno, ma ben presto viene a noia ai romani abituati alle novità e incostanti negli affetti. ed è costretto a tornarsene là da dove è venuto, deluso dal nostro mondo che da lontano gli era sembrato tanto bello e accogliente.

Una satira feroce della società del tempo, in cui Flaiano fu specialista. Fu il suo primo e ultimo Strega perché, come era successo al suo ingenuo marziano, lo scrittore non riuscì ad entrare nel meccanismo dell’ambiente intellettuale del tempo e trovò altrove ampia soddisfazione scrivendo fra l’altro anche per il cinema. Federico Fellini è stato un suo estimatore.

A scorrere l’albo d’oro del Premio Strega, dopo Flaiano si trovano i più bei nomi della letteratura italiana degli ultimi 75 anni: Moravia, Pavese, Cassola, Tomasi di Lampedusa con il suo Gattopardo, Elsa Morante, Natalia Ginzburg con Lessico famigliare, Piovene, Bevilacqua, Raffaello Brignetti, Primo Levi, Umberto Eco con Il nome della rosa, Dacia Maraini con Buio, Domenico Starnone con Via Gemito, Claudio Magris, Antonio Pennacchi con Canale Mussolini, e più recentemente Paolo Cognetti con Le otto montagne, il romanzo da cui è stato tratto il film unica vittoria italiana ad un recente Festival di Cannes, Antonio Scurati con M., Sandro Veronesi con Il colibrì, Paolo Giordano con La solitudine dei numeri primi, tre anni fa Emanuele Trevi con Due vite.

E’ risaputo che gli italiani leggono poco, pochissimo, ma è anche vero che molti sono, invece, gli italiani che scrivono. I cinque autori entrati nella cinquina sono stati scelti fra i 74 libri segnalati dagli “Amici della domenica”, oggi saliti a quattrocento, la cosiddetta giuria popolare dello Strega che ha avuto l’incarico di leggere quanto negli ultimi dodici mesi è stato pubblicato di autore italiano.

Ma sono molti di più i libri che hanno visto la luce dall’ultimo Strega ad oggi. Sono in molti oggi a pubblicare un libro: il calciatore che non calcia più, il pilota di F-1 che non corre più, il ciclista che non pedala più, l’attore che non recita più, il politico in cerca di notorietà, il personaggio televisivo in crisi di astinenza da video. Fra tanta carta stampata un po’ avventurosamente (spesso a spese dell’autore presuntuoso) trovare un vero scrittore è impresa ardua. Ma il Premio Strega è garanzia di qualità.

Come nella tradizione, il vincitore dello Strega è stato proclamato al termine della serata di gala che ha riunito il bel mondo dei libri nel grande spazio del Giardino delle Tartarughe, parte del Ninfeo voluto da papa Giulio II, davanti ad un folto pubblico di spettatori, fra scrittori, editori, lettori e tutto il mondo che ruota intorno al libro.

Si temeva un nubifragio, invece è stata una serata caldissima per il termometro ma piuttosto freddina per l’inopinata assenza del giovane ministro della cultura che in polemica con l’organizzazione aveva lamentato di non aver ricevuto in tempo i libri finalisti da leggere prima di darne i voti.

Ma soprattutto è stata una serata sulla quale, canicola a parte, si era ad un certo punto steso un velo che aveva ghiacciato gli entusiasmi: questa è l’ultima edizione dello Strega al Ninfeo di Villa Giuli, l’anno prossimo lo faranno a Cinecittà. La voce era cominciata in sordina poi, via via. aveva preso consistenza. Chi vivrà vedrà..

Ancora una volta, è risultata una serata mondanissima. Quella mondanità che fu negata al primo vincitore: nel 1947 Flaiano ricevette il premio con un modesto assegno di accompagno (oggi salito a cinquemila euro) e l’omaggio dell’immancabile bottiglia di Strega con una cerimonia quasi intima nel salotto di casa Bellonci.

Da quell’appartamento ai Parioli, un giorno il premio cresciuto a dismisura si è allargato a Villa Giulia, andando a raggiungere le celebrità che abitano il più grande museo nazionale etrusco del mondo: l’Apollo di Veio, appunto, gli sposi dagli occhi a mandorla del famoso sarcofago, e tanti altri nostri antenati etruschi, oggi non meno mondani dei nostri scrittori da superpremio.

Allora è vero: il premio Strega lo ha vinto l’Apollo di Veio, almeno secondo la traslitterazione imposta dalla sintesi del titolo del giornale della sera. Come è evidente, non trattasi di bufala giornalistica, ma di un particolare omaggio ad entrambi: la statua e il premio. Nel nome della cultura. A parte il ministro.