Il divario tra generazioni? Tutta colpa del cubo di Rubik. Quand’è che ti senti improvvisamente vecchio? Quando sul tram una ragazza ti offre il suo posto a sedere. Oppure, quando non riesci più a “fare” il cubo di Rubik che una volta liquidavi in pochissimi minuti.

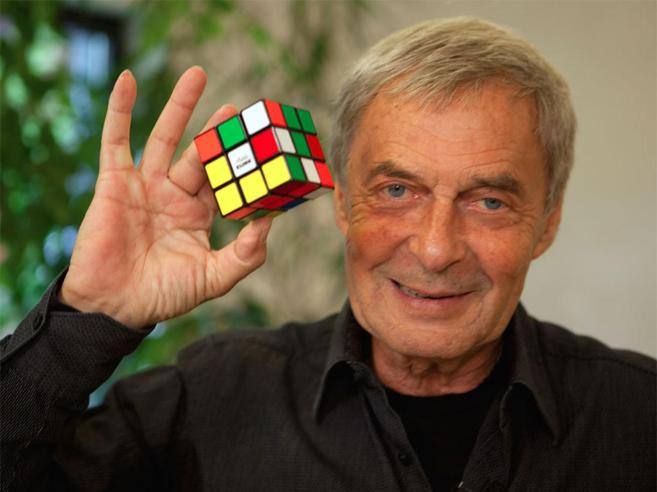

Se oggi fra le generazioni si è aperto un abisso incolmabile, e giovani e vecchi abitano due mondi ormai diversi, la colpa è tutta di Erno Rubik, l’inventore ungherese del magico dado a sei colori. L’anziano è in difficoltà con lo smartphone? Il suo nipotino glielo toglie di mano e in tre secondi apre la chiamata che il vegliardo stentava a ricevere.

Se il nonno che si picca di dominare il tablet domestico spesso ha bisogno del consiglio del più piccolo di casa per andare avanti con la scrittura che ha ingarbugliato; se vuole debuttare su un social che lo intriga per apparire all’altezza mentre non lo è, la colpa è di quell’ungherese che nella primavera del 1984, allora quarantenne, inventò il rompicapo, come lo chiamavano all’epoca, e che per la prima volta mise l’umanità a confronto: da una parte gli adulti, non necessariamente anziani o proprio vecchi, dall’altra i giovani, meglio se ragazzini o addirittura bambini.

Due mondi a confronto che nell’era digitale è subito diventato uno scontro. Perché parlarne oggi? Perché cade in questi giorni un doppio anniversario: gli ottant’anni di Erno Rubik e il mezzo secolo della sua diabolica invenzione. E perché torna in edicola e in libreria il libro autobiografico che Rubik scrisse quattro anni fa per celebrare la sua mostruosa creatura.

Perché gli aggettivi diabolica invenzione, mostruosa creatura? Perché, è evidente, che chi scrive ha letto il libro del papà del cubo, e subito dopo è corso a riprendere in mano il mefitico rompicapo credendo di essere ancora in grado di finirlo in pochi minuti come aveva sempre fatto e si è accorto che cinquant’anni non sono passati invano: adesso avrebbe avuto bisogno di un giovanissimo, anche un pronipote, che avrebbe liquidato il giochino in pochi secondi (il record mondiale è fra i due e tre).

Provateci voi, oggi che non siete più giovanissimi, a finire il cubo di Rubik in pochi minuti! Sembrava facile, invece non lo era per niente anche allora, tanti anni fa. Lo ammette lo stesso inventore che nel libro confessa di aver impiegato un mese a risolverlo la prima volta dopo averlo inventato.

E pensare che non doveva essere un giocattolo, ma nelle intenzioni del creatore piuttosto uno strumento didattico per studenti di architettura. Un po’ com’ è successo decenni dopo con Facebook che doveva essere soltanto una sorta di bacheca dedicata agli iscritti di un’università americana, e che è diventato un social network dei più importanti.

A rileggere Il cubo e io, (pagg. 195, euro 8,90, RCS Mediagroup) l’autobiografia di papà Rubik, si fanno scoperte impreviste. Innanzitutto, il cubo appena nato era come un uccellino implume in bianco e nero, i colori glieli hanno dati in un secondo tempo, per distinguere le sei facce una dall’altra.

Poi era di legno, come Pinocchio, ma Geppetto Rubik avrebbe avuto ben presto a disposizione il mondo della plastica e ne approfittò. Una volta fatto provò a commercializzarlo, ma nessuno voleva produrlo e tanto meno venderlo. “Non è un vero rompicapo” dicevano gli imprenditori del ramo giocattoli. “E’ troppo complicato” temevano i negozianti che non ne avevano intuito le potenzialità commerciali. Ma poi accadde l’imprevisto: scoppiò la “cubo mania” e fu uno tsunami planetario.

Papà Rubik lo ricorda così: “Alla fine del 1977, quasi tre anni dopo la mia domanda di brevetto, nei negozi ungheresi di giocattoli comparve un prodotto contenuto in una semplice scatola azzurra chiamato “cubo magico” e definito un gioco per grandi e piccini con cui sviluppare il pensiero logico e il senso dello spazio.

Non avevamo previsto alcun budget di spesa per la pubblicità, nessuna campagna stampa eppure, zitto zitto ma con costanza, il Cubo cominciò a trovare i suoi acquirenti. Un cliente ne comprava uno, poi subito ne prendeva un altro da regalare. I genitori lo acquistavano per il compleanno dei figli e anche i collezionisti di rompicapo che ci si imbattevano lo trovavano coinvolgente.

I bambini che lo ricevevano a Natale si rivolgevano ai papà per avere la soluzione (perché i papà sanno tutto). Allora il papà ci si appassionava e il figlio doveva implorarlo di lasciarci giocare anche lui”.

Ricorda Rubik: “Dal 1977 al 1980 il Cubo iniziò una sua vita autonoma. In Ungheria si faceva sempre più amici, viaggiava all’interno di pacchi postali e di valigette ventiquattrore. Gli ungheresi che andavano all’estero in visita ai parenti e i turisti stranieri che tornavano in patria dopo una vacanza nel nostro paese lo trasportavano nei loro bagagli accanto a prelibatezze ungheresi come le salsicce e il vino Tokaji. Il Cubo viaggiava negli zaini degli studenti che attraversavano l’Europa in autostop, faceva capolino accanto agli appunti di scienziati ungheresi inviati all’estero per congressi e conferenze”.

Ben presto dall’Ungheria il cubo prese il volo e conquistò il mondo, prima di tutto gli Stati Uniti, dove Rubik poté andare di persona a promuoverlo avendo ottenuto un passaporto speciale, di colore azzurro, dall’azienda statale per il commercio estero che in epoca comunista gestiva i rapporti con le ditte occidentali.

Oggi si calcola che a maneggiare un cubo di Rubik sia stato un uomo su sette dell’intera umanità, compresi i Sami della Lapponia, i Russi dell’Inguscezia e i San (gli ex boscimani) dell’Africa meridionale.

E pensare che quando il terribile dado è nato non era stato ancora inventato il computer, l’altra diavoleria della nostra epoca che ha allargato il fossato fra le generazioni. E non c’era lo smartphone, che i nostri lattanti manipolano con disinvoltura, lasciandosi indietro fratelli maggiori, genitori e ovviamente nonni.

E tutto fa pensare che i poveri anziani non saranno certo aiutati dall’intelligenza artificiale che, al contrario, complicherà ulteriormente la comprensione di questo mondo diventato assurdamente telematico troppo in fretta.

Tutta colpa di Erno Rubik, che per questo andrebbe rinchiuso in una prigione di Budapest incatenato e con le manette anche ai piedi, (un trattamento come abbiamo visto in uso ancora oggi), e condannato ad una lunga pena detentiva perché riconosciuto colpevole per un reato gravissimo: oltraggio alla senectute, la veneranda vecchiaia alla quale Catone il Censore rese omaggio con un’opera che ha travalicato i millenni, cosa che sicuramente il cubo di Rubik difficilmente potrà fare.