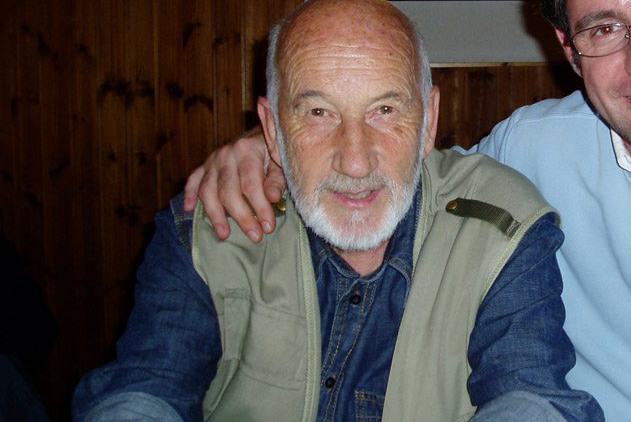

Nato a Santa Margherita Ligure il 10 ottobre 1930, scomparso il 6 agosto 2025, Gianni Berengo Gardin è stato molto più di un fotografo: è stato un testimone silenzioso, un artigiano della verità, un uomo che ha vissuto la fotografia come atto etico prima ancora che estetico.

Un inizio senza clamori, ma con sguardo attento

Quando nel 1954 prese in mano la sua prima macchina fotografica, non pensava alla gloria. Per lui fotografare era soprattutto un modo per capire il mondo e le persone, senza pregiudizi. La sua formazione fu quella di un autodidatta curioso, con il coraggio di muoversi tra le strade, nei mercati, nei quartieri popolari, sempre a distanza di rispetto.

Il giovane Berengo Gardin non cercava il sensazionalismo. Cercava il momento vero, quello che racconta senza gridare. La pubblicazione delle sue prime immagini su Il Mondo di Mario Pannunzio fu l’inizio di un rapporto profondo con il fotogiornalismo, vissuto come un patto di fiducia tra chi scatta e chi guarda.

La filosofia dello “sguardo umile”

Berengo Gardin si definiva “un artigiano fotografo”, mai un artista. Per lui, la fotografia era mestiere, disciplina, responsabilità. Non inseguiva l’immagine perfetta, ma quella giusta, capace di dire la verità.

Usava quasi sempre il bianco e nero, non per nostalgia, ma perché riteneva che il colore distraesse dall’essenza. Con la Leica al collo e il passo discreto, riusciva a entrare nelle vite altrui con rispetto e pudore.

L’uomo dietro la macchina

Chi lo ha conosciuto racconta di un carattere schietto, ironico e privo di vanità. Non amava l’autocelebrazione: preferiva parlare dei soggetti delle sue foto piuttosto che di sé. Il suo archivio, con oltre un milione e mezzo di scatti, non era un tesoro privato, ma un dono alla memoria collettiva.

Era profondamente legato alla sua famiglia e alla sua terra ligure, ma aveva il cuore aperto al mondo. Nei suoi reportage dall’India, dall’America o dall’Europa dell’Est, si percepisce sempre il rispetto verso culture diverse, senza mai cadere nel pittoresco.

L’impegno civile

Nel 1968, insieme a Carla Cerati, documentò i manicomi italiani su invito di Franco Basaglia. Le fotografie confluirono in Morire di classe, un libro che non solo denunciò le condizioni disumane degli ospedali psichiatrici, ma contribuì alla spinta riformatrice che portò alla chiusura dei manicomi.

Non era un fotografo militante in senso ideologico, ma credeva che mostrare fosse già un atto politico.

L’eredità di un uomo giusto

Berengo Gardin lascia un’eredità che va oltre le immagini. Lascia un metodo: guardare con empatia, raccontare senza manipolare, conservare la dignità dei soggetti anche nei momenti più duri.

Nelle sue interviste, amava ripetere che la fotografia è “un atto d’amore verso gli altri”. È forse questo che ha fatto di lui non solo un grande fotografo, ma un uomo giusto, capace di raccontare un Paese intero senza mai mettersi davanti alla storia.