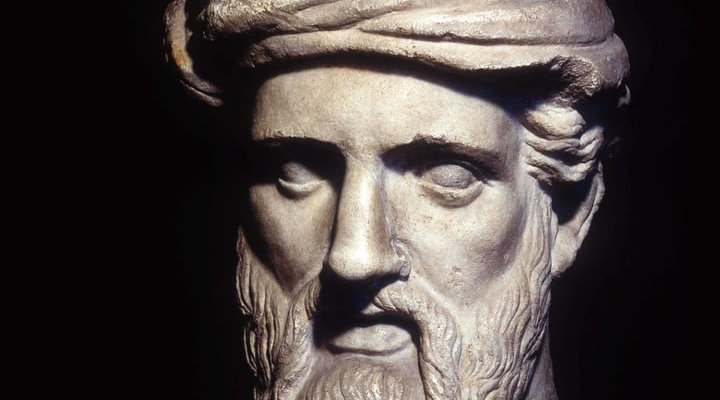

Un’indagine sull’attualità del pensiero pitagorico nel XXI secolo

La figura di Pitagora, spesso ridotta nei contesti scolastici alla celebre formula del teorema geometrico che porta il suo nome, è in realtà tra le più enigmatiche e influenti della filosofia antica. Fondatore di una scuola iniziatica che combinava matematica, cosmologia, etica e misticismo, Pitagora ha elaborato un pensiero capace di influenzare Platone, il neoplatonismo e, indirettamente, la scienza moderna.

In questo articolo si propone un’esplorazione approfondita della sua visione del mondo e delle sue massime, per verificare in che modo i suoi insegnamenti possano ancora dialogare con le questioni più urgenti del XXI secolo: la sostenibilità, l’equilibrio tra scienza e spiritualità, l’etica della vita e il senso dell’armonia tra uomo e cosmo.

Il pensiero di Pitagora: tra matematica e metafisica

Pitagora (circa 570 a.C. – 495 a.C.) non ha lasciato nulla di scritto. Tutto ciò che sappiamo ci giunge attraverso i suoi discepoli e la tradizione pitagorica. Al centro del suo pensiero vi è l’idea che tutto è numero. Non come semplice quantità, ma come principio ordinatore dell’universo. Secondo Pitagora, i numeri non descrivono solo il mondo, sono il mondo. Il cosmo stesso è una struttura armonica, regolata da proporzioni numeriche che si ritrovano nella musica, nella geometria, negli astri e nella natura vivente.

Questa intuizione ha anticipato una visione oggi molto familiare: l’universo come sistema coerente, decifrabile attraverso leggi matematiche. La fisica teorica contemporanea, da Einstein alle teorie delle stringhe, tende a cercare un’armonia nascosta nella realtà, proprio come facevano i pitagorici. L’idea che “il reale sia razionale” affonda le sue radici nella concezione pitagorica dell’armonia come fondamento dell’essere.

Pitagora oggi: il numero come linguaggio della realtà

Nel XXI secolo, il pensiero di Pitagora può essere trasposto nel paradigma della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Viviamo in un mondo in cui ogni cosa, dall’identità personale alle relazioni sociali, è convertibile in dati, codici numerici, algoritmi. La visione pitagorica del numero come essenza profonda dell’universo trova una sorprendente risonanza nell’attuale architettura informatica del mondo globale.

Tuttavia, dove Pitagora cercava l’armonia universale e il miglioramento dell’anima attraverso la conoscenza, oggi si rischia una disumanizzazione del numero, ridotto a strumento di controllo, predizione e sfruttamento. Da qui l’attualità della lezione pitagorica: non basta “sapere” che tutto è numero, occorre comprendere in che modo la struttura numerica può portare all’elevazione dell’individuo e della società, e non alla sua alienazione.

Etica e spiritualità pitagorica: un modello per la sostenibilità?

Un altro aspetto fondamentale del pensiero pitagorico è l’etica. La scuola pitagorica proponeva uno stile di vita sobrio, vegetariano, regolato da norme morali e spirituali rigorose. Questo stile era finalizzato alla purificazione dell’anima (catarsi) e al raggiungimento dell’armonia interiore, in accordo con l’armonia cosmica.

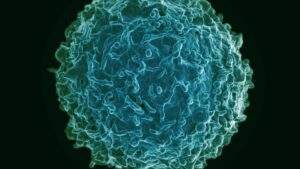

In un’epoca come la nostra, segnata dalla crisi ecologica e da un crescente bisogno di riconnettersi con il pianeta, la lezione pitagorica può essere riletta come una proposta di sostenibilità radicale, fondata sul rispetto per la vita in ogni sua forma e sull’idea che l’essere umano debba vivere in equilibrio con il tutto. I pitagorici evitavano la violenza, anche alimentare, perché ritenevano che tutto fosse interconnesso. Un’intuizione che oggi trova eco nella filosofia ecocentrica, nelle pratiche di mindfulness e nella ricerca di un’etica globale della cura.

Massime pitagoriche e civiltà moderna

Molte delle massime attribuite a Pitagora – raccolte dai suoi seguaci in forma di aforismi – appaiono straordinariamente attuali. Alcune di esse offrono spunti per riflettere sulla nostra condizione contemporanea.

“Educate i bambini e non sarà necessario punire gli uomini.”

Una lezione ancora inascoltata, che evidenzia l’importanza dell’educazione etica fin dalla giovane età. In tempi di crisi educativa, disinformazione e perdita di valori, l’intuizione pitagorica rivendica l’urgenza di una formazione che non sia solo tecnica, ma anche spirituale e morale.

“Il numero è il principio di tutte le cose.”

Un invito a vedere il mondo come un’unità strutturata e ordinata, non caotica. Nel caos informativo contemporaneo, dove spesso si confonde quantità con qualità, questa frase ci richiama a un senso di ordine e discernimento.

“Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te.”

Una versione primitiva della regola d’oro, comune a tutte le religioni e codici morali. Nell’epoca della globalizzazione e dell’iperconnessione, la sua validità etica è più urgente che mai.

Pitagora come guida tra razionalità e spiritualità

Il pensiero di Pitagora non è una reliquia del passato, ma un archetipo filosofico che può ancora ispirare il presente. La sua visione del mondo come totalità ordinata, la centralità del numero come linguaggio della realtà, l’etica della vita semplice e l’idea dell’anima in cammino verso l’armonia sono tutti elementi che si possono ricontestualizzare nel XXI secolo.

In un’epoca dominata dalla frammentazione, dalla crisi climatica e dall’accelerazione tecnologica, recuperare la saggezza pitagorica può significare cercare un nuovo equilibrio tra razionalità e spiritualità, tra scienza e coscienza, tra individuo e comunità.

Pitagora ci parla ancora, e lo fa con la voce di chi ha intuito che solo l’armonia tra le parti può garantire la salute del tutto.