Introduzione: perché parlare oggi di Talete

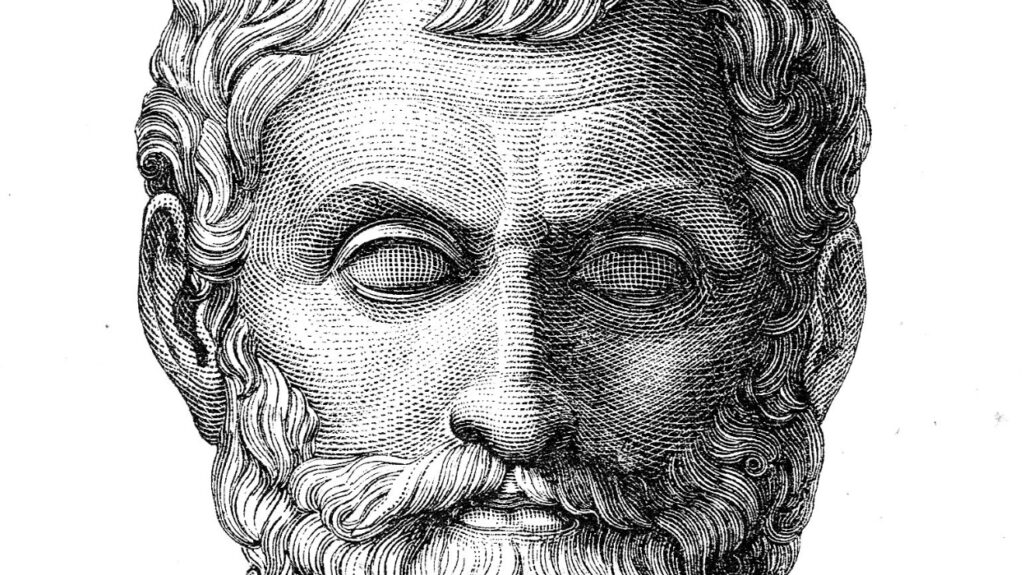

Talete di Mileto (624 a.C. – 546 a.C.) è considerato il primo filosofo della storia occidentale, capostipite della Scuola di Mileto e figura centrale della filosofia presocratica. Nonostante i secoli che ci separano da lui, il suo pensiero resta sorprendentemente moderno. Parlare di Talete significa affrontare questioni che ancora oggi animano il dibattito filosofico, scientifico e culturale: l’origine della realtà, il ruolo della ragione, la ricerca di un principio unificante.

Talete filosofo e scienziato

Talete non è stato solo un filosofo: è stato anche matematico, astronomo e ingegnere. Il suo approccio innovativo consisteva nel tentativo di spiegare i fenomeni naturali attraverso la ragione, senza ricorrere esclusivamente alla mitologia. In questo senso, è il primo a tracciare il confine tra il pensiero mitico e il pensiero razionale.

La sua tesi più nota è quella secondo cui l’acqua è l’arché, il principio originario di tutte le cose. Per Talete, l’acqua non era soltanto un elemento fisico, ma una sostanza vitale che accomuna l’universo, in grado di generare e sostenere la vita. Questa intuizione non è soltanto una curiosità storica, ma un vero e proprio atto fondativo della filosofia: cercare un principio unico e razionale per spiegare la complessità del mondo.

Talete e il suo metodo: la nascita del pensiero critico

Talete ha aperto la strada a una nuova forma di conoscenza, basata sull’osservazione, l’esperienza e la logica. È famoso l’aneddoto tramandato da Aristotele, secondo cui avrebbe previsto un’eclissi grazie ai suoi studi astronomici, dimostrando come l’osservazione razionale potesse prevedere fenomeni naturali considerati misteriosi o divini.

Con Talete nasce l’idea che l’essere umano possa comprendere la realtà e persino prevederla e trasformarla. Questo metodo è l’embrione di quella che diventerà la scienza moderna.

La contemporaneità di Talete: filosofia e sostenibilità

Se nel VI secolo a.C. l’acqua era per Talete il principio vitale del cosmo, oggi la sua intuizione risuona in modo ancora più attuale. L’acqua, bene prezioso e sempre più scarso, è al centro delle questioni ambientali e geopolitiche contemporanee.

Il pensiero di Talete può essere letto come un invito a riconnetterci con l’essenziale, a riflettere sul valore dei beni comuni e sull’importanza di custodire ciò che garantisce la vita. In questo senso, Talete anticipa temi che oggi ritroviamo nella filosofia ecologica, nella bioetica e persino nei dibattiti sulla sostenibilità.

Talete e la tecnologia: la ricerca dell’unità

La ricerca di un principio unico che spiega la molteplicità del reale trova un parallelo nel mondo tecnologico. Oggi, la filosofia dei dati e l’intelligenza artificiale cercano un ordine nella complessità, proprio come Talete cercava l’arché.

La sua tensione verso l’unità può essere vista come un’anticipazione delle moderne teorie scientifiche, dalla fisica quantistica alla biologia sistemica, che mirano a trovare leggi universali in grado di spiegare fenomeni complessi.

Talete come simbolo del pensatore libero

Talete rappresenta anche il modello di un pensatore che non teme di mettere in discussione le certezze del suo tempo. Il suo passaggio dal mito alla ragione è un atto di libertà intellettuale che ancora oggi possiamo riconoscere nella ricerca critica, nel giornalismo indipendente, nell’innovazione scientifica e culturale.

La sua lezione è chiara: la filosofia non è un sapere astratto, ma un esercizio che ci permette di leggere il presente e costruire il futuro.

Talete, il filosofo senza tempo

Riflettere su Talete significa riscoprire la radice stessa della filosofia: la ricerca di un principio, la volontà di comprendere, il desiderio di dare senso al mondo. La sua attualità emerge non solo nella centralità dell’acqua come risorsa vitale, ma anche nella fiducia nella ragione come strumento per affrontare i problemi complessi della società contemporanea.

In un’epoca segnata da crisi ecologiche, trasformazioni tecnologiche e nuove sfide globali, Talete ci ricorda che la filosofia è più che mai necessaria: ci insegna a guardare in profondità, a non fermarci alle apparenze, a cercare l’unità nella diversità.