Piccola storia di asini e giullari

Prefazione – Un filo invisibile che non si spezza

C’è una melodia che attraversa i secoli come un’ombra. La si trova nei riti dei pastori che invocano Pale sul Palatino, nelle danze dei sacerdoti che battono scudi saltando per le vie di Roma, nei cori medievali che trasformano la messa in un carnevale di ragli e risate. La stessa melodia riappare nelle litanie dei contadini, nelle variazioni virtuosistiche dei clavicembalisti francesi, nelle arie buffe di Pergolesi e nelle fughe monumentali di Bach.

È la Follia di Spagna: tema antico, ossessivo, ostinato. Una formula semplice che, come un ritornello popolare, non ti lascia più. Non importa se la ascolti in una piazza del Quattrocento, in una cappella barocca o in una sala da concerto del Settecento: la riconosci sempre, anche quando è mascherata, travestita, nascosta sotto mille variazioni.

Questo libro racconta la storia della Follia. Ma non come un elenco di note, autori e date. La racconta come un viaggio dentro la nostra cultura, perché la Follia non è solo un tema musicale: è un modo di stare al mondo. È la ripetizione che diventa invenzione, il carnevale che ribalta l’ordine, la liturgia che si fa spettacolo, la musica che trasforma il dolore in bellezza.

Sfogliando queste pagine incontrerete sacerdoti arcaici e chierici mascherati, santi e buffoni, contadini sassoni e servette napoletane, Couperin che gioca a nascondino e Bach che costruisce cattedrali sonore. Tutti uniti da un filo invisibile che, da più di mille anni, continua a vibrare.

La Follia è questo: una melodia che non smette mai di tornare compagna di ventura. Sempre uguale e sempre diversa. Proprio come la vita.

Capitolo primo – le quasi origini

Molto prima che Roma diventasse “caput mundi”, lì dove oggi si ammassano turisti e guide col naso all’insù, c’era solo una manciata di colline abitate da pastori. Gente semplice, che guardava il cielo con lo stesso timore con cui guardava la terra. A loro servivano auspici e divinità: Pale, dio dei pascoli, divenne il protettore delle greggi e persino il Palatino – una delle alture più celebri di Roma – prese nome da lui.

Da quei villaggi di capanne dell’VIII secolo a.C., la leggenda vuole che Romolo tracciasse il solco della “città quadrata”. E non si trattava solo di urbanistica: fondare una città significava anche stipulare un patto con la Natura e con gli dei. Le pietre scavate, i campi coltivati, le foreste abbattute andavano “risarciti” con riti di fondazione o passaggio. Era un modo per chiedere permesso a ciò che si stava violando. Per questo, accanto al lavoro quotidiano, nascevano cerimonie, sacrifici e riti che davano senso e protezione.

Non sorprende, allora, che proprio sul Palatino si siano insediati i primi sacerdoti e custodi del sacro: gli Arvali. Dodici, come i figli del pastore Faustolo che aveva cresciuto Romolo e Remo. Dodici “fratelli” (frates) incaricati di celebrare Cerere, Bacco e la Madre Terra con canti antichissimi in versi saturni, come il Carmen Fratrum Arvalium, che si tramandava immutato per secoli: cambiare una parola, dicevano i Romani, avrebbe compromesso l’efficacia del rito.

Questi sacerdoti restavano in carica a vita, e ogni primavera compivano la lustratio, una cerimonia di purificazione dei campi che durava tre giorni. Si definivano “figli della madre terra”, e nel loro ufficio bruciavano grani e vino perché il vento li spargesse come offerta. Un gesto semplice, ma potente: restituire alla terra ciò che l’uomo le aveva tolto.

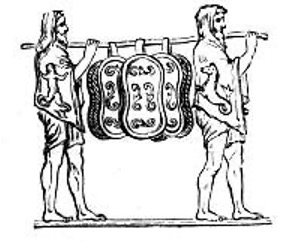

Con il tempo, la ritualità si fece spettacolo. Livio racconta che Romolo vinse sul fratello Remo perché vide dodici avvoltoi, il doppio di quelli avvistati dal rivale: segno che il cielo era dalla sua parte. Il numero dodici tornava sempre, quasi fosse una legge cosmica: dodici avvoltoi, dodici Arvali, dodici scudi sacri custoditi dai Salii, i sacerdoti di Marte che saltellavano in processione cantando inni arcaici e battendo le armi sugli scudi.

Era già teatro: i sacerdoti attori, il popolo spettatore. Danze, canti, maschere, rievocazioni. Persino il fabbro Mamurio Veturio – colui che, secondo la leggenda, forgiò undici copie identiche dello scudo caduto dal cielo – entrava in scena con il suo passo zoppicante, simbolo di un mestiere faticoso e magico. Forse non era molto diverso da un moderno rituale di carnevale: una comunità che mette in scena la propria storia, i propri timori e le proprie speranze.

Dietro questi gesti si nascondeva un pensiero profondo: vivere significa sempre scendere a patti con la terra e con le forze invisibili che la governano. E, soprattutto, ricordare che nulla si fa senza musica. Perché i riti erano cantati, danzati, accompagnati dal ritmo dei passi e dal suono delle armi. In fondo, la prima vera musica di Roma non nasce nei templi di marmo, ma nei campi di grano e nei cortili di fango, quando uomini e dei si incontravano a metà strada.

Alcuni riferimenti storici e bibliografici

La danza dei Salii, collegio sacerdotale istituito secondo la tradizione da Numa Pompilio in onore di Mars Gradivus e successivamente duplicato da Tullo Ostilio per il culto di Quirino, rappresentava uno dei momenti rituali più solenni del calendario romano. I Salii erano dodici giovani patrizi, vestiti con la trabea, tunica corta cinta da una cintura di bronzo e con il caratteristico copricapo conico (apex), che percorrevano la città portando gli ancilia, scudi sacri. Secondo la leggenda, uno di questi, l’ancile originale, sarebbe caduto dal cielo come pegno divino della protezione di Roma. Per sottrarlo al pericolo di furto, Numa incaricò il fabbro Mamurio Veturius di forgiarne altre undici copie, indistinguibili dall’originale¹. Le copie erano talmente fedeli che non si seppe più quale era quella originale – i Salii furono costretti a portarli in processione sempre tutti e dodici.

La processione era scandita dal canto dei carmina Saliaria, inni in latino arcaico di cui già in età repubblicana si faticava a cogliere il significato². Al canto si accompagnava una danza saltata, caratterizzata da un passo ritmico ternario, detto tripudium, in cui i sacerdoti battevano tre volte il piede sul terreno mentre percuotevano gli scudi con aste di legno. Tale movimento, oltre al suo valore marziale, evocava secondo Ovidio il passo zoppicante dello stesso Mamurio, la cui memoria ambigua fu ritualizzata nella festa dei Mamuralia: il fabbro, pur celebrato per la sua abilità, veniva “scacciato” come personificazione dell’anno vecchio³.

Il rituale dei Salii, descritto da Livio⁴, Dionigi di Alicarnasso⁵ e Plutarco⁶, non era dunque solo una cerimonia religiosa, ma un atto performativo complesso in cui si intrecciavano mito, musica, danza e identità politica: i gesti saltati, i colpi di scudo e le formule arcaiche non solo inauguravano la stagione militare, ma inscrivevano nella memoria collettiva il racconto fondativo di Roma, trasformando la zoppia di un fabbro in simbolo di forza guerriera.

Note

- Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane II, 70. Vd. anche Plutarco, Numa 13.

- Varrone, De lingua latina VII, 2; Cicerone, De divinatione I, 20.

- Ovidio, Fasti III, 383-392; cfr. Macrobio, Saturnalia I, 13.

- Livio, Ab urbe condita I, 20.

- Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane II, 70.

- Plutarco, Numa 13.