Già Romolo, il primo re di Roma, aveva intuito che il suono, il ritmo e lo spettacolo potevano diventare armi tanto potenti quanto le spade.

Sovrano votato a Marte, seppe sfruttare la dimensione psicologica della guerra: raccontano le tradizioni che il suo esercito, per intimorire i villaggi circostanti, si muoveva di notte travestito con pelli e pellame, i volti truccati e deformati, i corpi abbrutiti come figure mostruose. Avanzavano a passo di danza, scandito da urla, grida e versi inarticolati. Era un teatro della paura, un rito di guerra che trasformava l’orrore in spettacolo. Romolo mise in scena la sua prima regia sonora: conquistare non solo con la forza, ma insinuando terrore, suggestionando, imponendo al nemico l’illusione di un’orda sovrumana.

Dunque c’era un luogo che più di tutti somigliava a un palcoscenico: il Palatino. Non soltanto la collina delle capanne di Romolo, ma una scenografia naturale, pronta a ospitare riti, miti e leggende. Qui s’intrecciavano cielo e terra, superstizione e politica: per i Romani, rendere visibile il mito era il modo migliore per renderlo credibile.

Ogni celebrazione religiosa, nell’antica Roma, non poteva prescindere da una cornice teatrale. Non bastava proclamare che Marte fosse il protettore della città: occorreva mostrarlo, renderlo tangibile. Per questo i collegi sacerdotali, come quello dei Salii, divennero protagonisti di una liturgia spettacolare. Essi custodivano gli ancilia, gli scudi sacri: la tradizione voleva che uno solo fosse caduto dal cielo come dono di Marte a Numa Pompilio, mentre gli altri undici furono forgiati per suo ordine, così da confondere eventuali ladri. Dodici in tutto, uno per ciascun sacerdote: la perfetta corrispondenza fra oggetto e officianti rafforzava il valore simbolico del numero, che traduceva in chiave romana il pantheon greco delle dodici divinità olimpiche. Lo stesso principio numerico regolava altri sodalizi, come i Fratres Arvales, che officiavano riti corali in onore della Dea Dia.

Nelle processioni pubbliche i Salii si muovevano saltellando, da cui il loro nome derivato dal verbo latino salire. Indossavano tuniche ornate da ricami, alti elmi a punta, spade e lance: ogni dettaglio era studiato per colpire l’immaginazione del popolo. Il fragore degli scudi, percosso ritmicamente, si mescolava ai carmina saliari, canti solenni che risuonavano per le vie cittadine. Non mancava chi, rapito da tanto clamore, cercava di ospitare la rumorosa comitiva nella propria casa, offrendo denaro e libagioni.

Era un rito, ma al tempo stesso uno spettacolo: un dramma collettivo in cui danza, canto e gesto guerriero si intrecciavano in un linguaggio scenico immediatamente comprensibile. Tito Livio ricorda il tripudium, passo rituale in tre tempi, che accompagnava il fragore degli ancilia: un ritmo marcato, probabilmente sostenuto da trombe e tamburi, e potenziato dal coro che scandiva formule propiziatorie rivolte a Marte. L’effetto doveva essere roboante, goliardico, quasi da stadio, trasformando l’invocazione in un inno corale di ringraziamento e di augurio per la comunità.

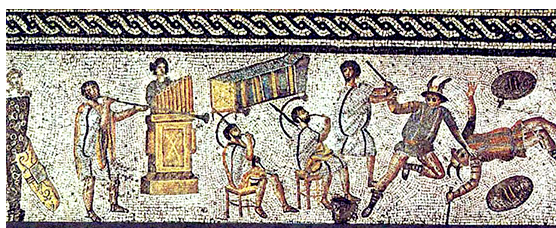

L’elemento spettacolare trovava nel suono la sua espressione più potente. Non si trattava di musica indistinta, ma di melodie rituali, costruite su formule ripetitive e facilmente memorizzabili, capaci di imprimersi nell’orecchio collettivo come segni acustici del sacro. Le trombe (tubae) segnavano i momenti solenni, tamburi e crotali sostenevano il ritmo delle processioni, mentre la lira evocava la dimensione più alta della tradizione musicale. Persino un imperatore come Nerone si presentava come esperto citaredo, trasformando la propria abilità in gesto politico e teatrale: lo stesso organo hydraulicus, imponente e sonoro, veniva esibito negli spettacoli imperiali per impressionare le masse.

Cantare o scandire in gruppo frasi o intere litanie non era semplice accompagnamento, ma forza drammatica ereditata dalle tragedie greche: il coro sottolineava i passaggi decisivi, rafforzava la memoria collettiva e trascinava la folla in un coinvolgimento diretto. Nelle rappresentazioni teatrali come nei riti pubblici, diventava la voce della città intera, capace di esaltare, commentare, persino ironizzare.

In questo intreccio di strumenti, melodie e partecipazione corale, la musica non era ornamento, ma completamento della drammaturgia quotidiana. Ogni scena diventava riconoscibile e riproducibile nel ricordo, come un’immagine sonora incisa nella memoria collettiva. Tutto si svolgeva in un clima travolgente, di esaltazione comunitaria, che spingeva a travestimenti e mascheramenti fino a sfiorare i confini di una follia contagiosa.

Non era semplice folklore. Ogni gesto rituale serviva a cementare la comunità, ricordando a tutti che Roma era figlia di auspici e segni celesti. I dodici avvoltoi di Romolo, lo scudo caduto dal cielo, i dodici sacerdoti che danzavano brandendo armi: tutto concorreva a costruire l’illusione – e forse la convinzione – che la città vivesse sotto una protezione speciale. In quei riti collettivi, fragorosi e spettacolari, l’uomo romano trasformava la paura in festa, la superstizione in teatro, la follia in arte.

Di fatto, Roma era protetta da un’élite di devoti che avrebbero fatto carte false pur di preservarne i fondamenti sacri. Per fede o per emulazione, i rituali venivano scanditi con ossessiva regolarità: infrangerli equivaleva a esporsi al rischio di attirare su tutti un destino incerto. Non era prudente mettersi contro dèi così suscettibili, sempre pronti a leggere nella minima distrazione un atto di ribellione.

La forza dei Romani stava proprio in questo: trasformare l’angoscia dell’imprevisto in un punto di solidità. Esorcizzando i timori con simboli e liturgie, crearono un mondo parallelo, fatto di dèi e presagi, dove ogni evento aveva una spiegazione, per quanto fantasiosa. Così il caos diventava ordine, il dubbio si trasformava in rito, e persino la paura trovava posto nel calendario. Un sistema perfetto, se non fosse che, a guardarlo bene, anche gli dèi sembravano divertirsi un po’ troppo a recitare la loro parte.

Per approfondire

- Tito Livio, Ab Urbe Condita, I, 6–13; I, 20–21

- Plutarco, Vita di Romolo (nelle Vite Parallele)

- Dionigi di Alicarnasso, Antichità Romane, II, 32–63

- Ovidio, Fasti, III, 259–392

- Varrone, De Lingua Latina, VI, 22 – (sui Salii e il tripudium).

- Svetonio, Nerone (Vita dei Cesari), XX; XL

- Cassio Dione, Storia Romana, LXIII, 20–21

- Servio, ad Aen. VIII, 285

- Carandini, A., Roma. Il primo giorno, Laterza, Roma-Bari 2012.

- Forsythe, G., A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War, University of California Press, Berkeley 2005.

- Wiseman, T.P., Remus: A Roman Myth, Cambridge University Press, 1995.

- Bettini, M. (a cura di), Romolo. La città, la legge, l’inclusione, Einaudi, Torino 2020.

- Cornell, T.J., The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC), Routledge, London-New York 1995.

- Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

- Scheid, J., An Introduction to Roman Religion, Indiana University Press, Bloomington 2003.

- Versnel, H.S., Inconsistencies in Greek and Roman Religion, Brill, Leiden 1990.

- Flower, H.I., Roman Republics, Princeton University Press, Princeton 2010.

- Tortorella, S., I Salii e i riti della guerra a Roma, Roma 2012.

- Alföldi, A., Early Rome and the Latins, University of Michigan Press, Ann Arbor 1965.