Il sistema artistico è in crisi, sì, ma non per mancanza di genialità: è in crisi perché ci siamo messi in testa che la perfezione sia un requisito, non un traguardo. Eppure, lo sappiamo bene, la perfezione in arte è un incidente di percorso, non la condizione di partenza.

Un vecchio motto recitava: Sbagliando s’impara. Ma oggi, se sbagli, sei già fuori concorso. Non si può più inciampare: il mercato, i social, i critici (da tastiera o in giacca e cravatta) chiedono opere levigate, impeccabili, vendibili come biscotti in confezione monouso. E così il rischio è uno solo: trasformare l’arte in un prodotto di largo consumo, sì, accessibile, ma sterile come un poster stampato in serie.

Eppure, la storia è un catalogo di errori diventati capolavori. Michelangelo con il Giudizio Universale nella Sistina: troppo nudo, troppo scandaloso, tanto che Daniele da Volterra fu costretto a dipingere i famosi braghettoni.

Monteverdi, poi, fece infuriare i teorici dell’epoca. Nel 1608, con il Quinto Libro di Madrigali, venne accusato da Giovanni Maria Artusi di “errori imperdonabili”: troppe dissonanze, troppe libertà contro le regole della polifonia classica, quella che si chiamava prima pratica. Monteverdi rispose con fierezza che non si trattava di errori, ma di un nuovo linguaggio: la seconda pratica.

Nella sua “Dichiarazione” (premessa al Sesto libro, 1614) spiegò che la prima pratica rispettava la musica come padrona assoluta, mentre la seconda metteva al centro le parole, permettendo alla musica di piegarsi al senso del testo, persino con dissonanze “aspre” se necessarie a rendere l’affetto. In altre parole: meglio una nota “sbagliata” ma vera, che cento perfette ma vuote.

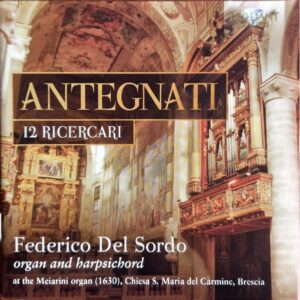

Bach che trascriveva e riscriveva, pasticciando concerti di Vivaldi e di altri autori appropriandoli all’organo o al clavicembalo. Caravaggio che veniva rifiutato perché troppo crudo, troppo buio, troppo vero. Gli “errori” di ieri sono i capolavori di oggi.

La ruota viziosa della perfezione

La ruota però oggi continua a girare in maniera viziata. Le scuole d’arte e musica sembrano servire sempre più a certificare il talento piuttosto che a coltivarlo. I docenti, spesso, diventano semplici “validatori”: un timbro di qualità sul curriculum. Eppure sarebbe più entusiasmante lavorare con chi sbaglia molto, chi inciampa, chi esagera: perché lì nasce l’inatteso, il dettaglio che si può rubacchiare e trasformare.

Del resto, tutta l’arte è sempre stata un continuo prestito. Un tempo non c’erano fotocopiatrici né piattaforme streaming. L’artista coincideva con l’esecutore, e ogni esecuzione era un’impresa a sé. Non c’era modo di “replicare” fedelmente un brano: lo si ascoltava, lo si riscriveva a memoria, lo si adattava al proprio gusto, e lo si proponeva in un’altra città o in un’altra corte. L’arte era consumabile in spazi ristretti – saloni, castelli, cappelle – e chi la riportava lo faceva “alla maniera di” cercando di imitare, scimmiottare dimostrando capacità adattive e discreta sensibilità assimilativa. Così si formavano stili e scuole, così un’idea diventava moda.

L’imitazione e l’arrangiamento erano prassi consolidate. Bach, ad esempio, trascrisse il Concerto per oboe e orchestra di Alessandro Marcello, trasformandolo in un concerto per clavicembalo. Non lasciò nulla al caso: ornò l’adagio con abbellimenti scritti, tanto che ancora oggi la maggior parte degli oboisti adotta quelle fioriture. In pratica, migliorò il lavoro di Marcello, appropriandosene.

Ma se Bach era l’artigiano maniacale, Haendel era il jazzista ante litteram. Nei suoi Concerti per organo e orchestra lasciava intere pagine vuote, come spazi bianchi, affidandosi all’improvvisazione dell’esecutore. Una libertà che oggi farebbe tremare qualsiasi conservatorio: la partitura come tela incompiuta, aperta al rischio, pronta a cambiare ogni sera. Ecco la differenza tra due giganti: Bach voleva preservare l’idea, Haendel voleva liberarla.

Non a caso, in una delle sue Suite Inglesi, Bach annotò lui stesso gli ornamenti di una Sarabanda, quasi a insegnare come sviluppare un’idea improvvisativa. La copia manoscritta del figlio Johann Christian mostra chiaramente tre pentagrammi con la parte ornata, una sorta di “manuale” della sua fantasia. Ogni compositore dell’epoca forniva tavole, schemi, ideogrammi degli abbellimenti: un modo per incanalare l’estro senza soffocarlo.

Vista così, l’arte nasceva e moriva con l’autore. Forse anche per questo, già nel 1750, Bach era considerato “fuori moda” e già dimenticato nonostante fosse ancora vivo: la stampa musicale e la produzione in serie di strumenti avevano chiuso le porte alla creatività improvvisata. L’errore non serviva più: i compositori cominciavano a scrivere direttamente tutto, senza lasciare spazi vuoti. La creatività non era più un campo aperto, ma un terreno recintato.

Ed è qui che la ruota, ancora oggi, continua a girare storta. Abbiamo reso l’arte un prodotto certificato, vendibile, replicabile. Ma se non lasciamo spazio agli inciampi, agli errori, alle dissonanze, rischiamo di ridurre tutto a un compitino ben fatto.

Manifesto dell’Errore (per sopravvivere all’arte perfetta)

- L’arte non ha paura dell’errore, ma della perfezione inutile.

- Ogni dissonanza è una promessa di futuro.

- L’anomalia è il cuore che batte sotto la pelle levigata del capolavoro.

- Senza rischio, l’arte diventa arredamento.

- L’errore non va corretto: va celebrato.

- Meglio una dissonanza che commuove, che cento consonanze che non dicono nulla (Monteverdi docet).

Perché nessuno pagherà mai per una copia perfetta.