C’è una frase che ogni chimico conosce e che sintetizza la verità più profonda di questa scienza: tutto è chimica. Ogni respiro, ogni trasformazione della materia, ogni cellula che si riproduce o ogni materiale che utilizziamo nel quotidiano è il risultato di reazioni, equilibri, legami e interazioni che la chimica ha imparato a leggere, descrivere e, in molti casi, a guidare.

E se oggi il mondo guarda alla chimica come alla chiave per affrontare le grandi sfide globali — dalla transizione energetica alla sostenibilità ambientale, dalla farmaceutica ai nuovi materiali — è doveroso ricordare che l’Italia ha avuto, e continua ad avere, un ruolo centrale nella storia e nel progresso di questa disciplina.

Un’eredità di ingegno e ricerca che parte da lontano

La chimica italiana nasce nei laboratori e nelle università del XIX secolo, in un Paese ancora in costruzione, dove scienziati come Ascanio Sobrero, scopritore della nitroglicerina, o Stanislao Cannizzaro, padre del moderno sistema dei pesi atomici, diedero all’Italia una reputazione di rigore e innovazione. Cannizzaro, in particolare, contribuì a porre le basi del linguaggio universale della chimica moderna, influenzando la storica Conferenza di Karlsruhe del 1860, che unificò il pensiero scientifico europeo in materia di pesi e formule molecolari.

Da quel momento, la chimica italiana non ha mai smesso di distinguersi per l’unione di creatività artigianale e rigore scientifico, un tratto tipicamente nazionale. Dai laboratori di università come Pisa, Padova, Bologna e Torino sono usciti scienziati che hanno unito il pensiero teorico con l’applicazione industriale, dando vita a un tessuto produttivo capace di tradurre la ricerca in innovazione concreta.

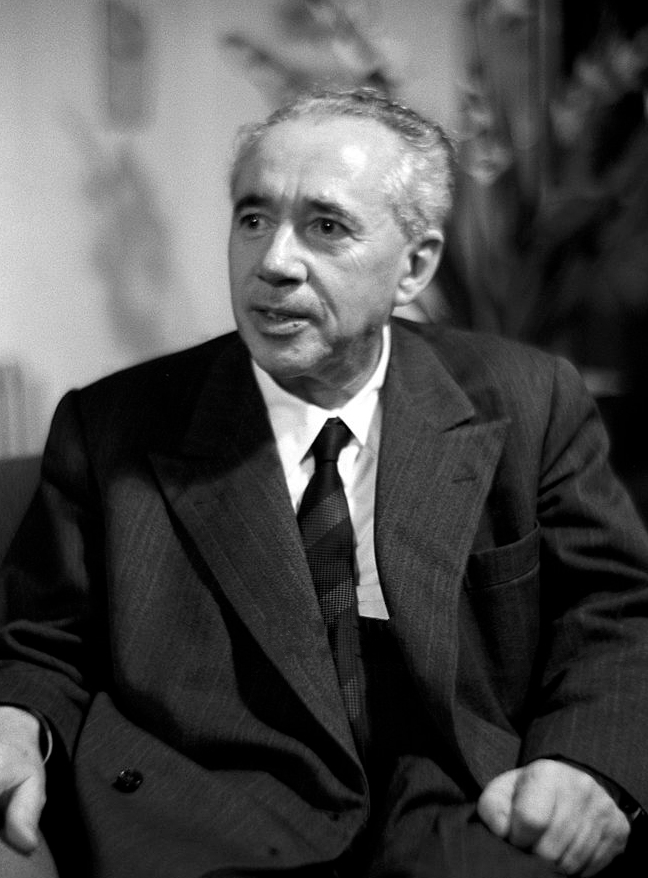

Giulio Natta e la rivoluzione del polimero

È impossibile parlare dell’importanza della chimica italiana nel mondo senza evocare il nome di Giulio Natta, premio Nobel per la Chimica nel 1963 insieme al tedesco Karl Ziegler. Natta, professore al Politecnico di Milano, ha letteralmente cambiato il volto dell’industria e della vita quotidiana grazie alla scoperta e alla messa a punto dei polimeri stereoregolari, fra cui il celebre polipropilene isotattico.

Con Natta, la chimica italiana si affermò non solo come scienza accademica, ma come motore di progresso economico e sociale. La plastica “italiana”, come veniva chiamata, aprì la strada a una nuova era per la manifattura globale, rendendo possibile la produzione di materiali leggeri, resistenti, flessibili e a basso costo. Da quella scoperta nacque la collaborazione con la Montecatini — poi Montedison — e un modello di sinergia fra ricerca e industria che ancora oggi è studiato come esempio di innovazione sistemica.

Tutto è chimica: l’invisibile che costruisce il visibile

Quando diciamo “tutto è chimica”, non ci riferiamo solo alla materia, ma all’essenza stessa della vita. Dalla fotosintesi alla digestione, dall’invecchiamento delle cellule alle reazioni che generano energia, ogni fenomeno naturale è un evento chimico. È la chimica che permette di comprendere il ciclo del carbonio, la stabilità dell’atmosfera, la composizione delle acque o l’origine dei farmaci che curano le malattie.

E l’Italia continua a essere un punto di riferimento mondiale in questi ambiti. Dai laboratori del CNR, dell’ENEA, delle università e dei poli di innovazione industriale nascono ricerche che spaziano dalla chimica verde alla biochimica dei materiali, fino alla chimica quantistica e alla nanotecnologia applicata all’ambiente e alla medicina. In molti di questi campi, la firma italiana è sinonimo di precisione, etica e sostenibilità.

La chimica come cultura e come civiltà

In un mondo sempre più tecnologico, la chimica rimane una scienza umanistica, perché parla del rapporto tra l’uomo e la materia. Non è un caso che in Italia, più che altrove, la cultura chimica si intrecci con quella artistica, architettonica e gastronomica: capire la chimica significa capire i colori di un affresco, la fermentazione del vino, la stabilità di un marmo, la purezza di un profumo.

L’Italia ha saputo fare della chimica una forma di cultura materiale, capace di fondere conoscenza e bellezza. La tradizione delle scuole di chimica industriale di Milano, Torino e Bologna, così come i poli della chimica farmaceutica di Siena, Roma e Napoli, testimoniano una continuità di pensiero che va oltre la produzione: è una visione del mondo, fondata sull’idea che conoscere la materia significhi rispettarla e migliorarla.

Verso una nuova chimica: sostenibile, digitale, umana

Oggi la sfida è quella della chimica circolare, capace di progettare materiali biodegradabili, riciclare risorse, abbattere le emissioni e garantire un futuro più pulito. L’Italia, grazie alla sua rete di start-up, spin-off universitari e centri di ricerca, è tra i paesi europei che più investono nella cosiddetta green chemistry, che trasforma scarti in risorse e rifiuti in opportunità.

Ma non basta la tecnologia: serve una cultura della chimica capace di dialogare con la società. La lezione di Natta, e di tutti coloro che hanno creduto nella scienza come bene comune, ci ricorda che la chimica non è solo laboratorio e formula: è conoscenza che diventa responsabilità.

“Tutto è chimica” non è un modo di dire, ma una constatazione: ogni cosa che esiste, vive, respira o cambia è il frutto di un equilibrio chimico.

E l’Italia, con il suo genio e la sua storia, ha insegnato al mondo che questa scienza può essere non solo utile, ma anche umana.

Come scriveva Natta nel 1965, «la chimica è la scienza che più di ogni altra unisce la mente e la mano, il pensiero e la creazione». È in questa unione che si trova la grandezza della chimica italiana — e, forse, il segreto stesso della sua eterna modernità.